医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

第19回は、産婦人科 豊澤医師に「周産期医療」についてインタビューしました。

Q 周産期医療について教えてください。

周産期とは妊娠22週以降から出産後7日以内の期間をいいます。この時期は母体だけでなく胎児や新生児の生命に関わる非常に大切な時期です。

周産期医療は妊娠・出産における母体や胎児、新生児の管理を主な対象とした医療をいいます。

Q 周産期医療は母子の命に関わる非常に重要なお仕事なのですね。

そうですね。

そして周産期医療は、多くの職種が互いに支えあう「チーム医療」で成り立っていると強く感じています。

産婦人科医は、最終的な判断や対応を担う重要な役割が求められますが、患者さまに寄り添い、出産の介助をする助産師や看護師は非常に重要な存在です。また、新生児の健康管理には、看護師だけでなく小児科医の協力が必要になります。さらに、手術が必要な際には麻酔科や手術室スタッフが関わり、周産期合併症があれば内科や泌尿器科など他診療科の支援も受けながら、さまざまな治療を行っています。

Q 出産という輝かしい場面に立ち会える仕事は素敵ですね。

私がそもそも産婦人科医になりたいと思ったきっかけは、退院時に心のそこから「おめでとう」と言えるのは産婦人科で、その大切な瞬間の一助になりたいと思ったからです。

もちろん順調なときだけではなく落ち込むこともありますが、それを上回るやりがいがあります。

Q 周産期医療は多職種が連携するチーム医療ということですが、その連携は院内だけなのでしょうか。

茨城県の県央・県北地域には、多数の産婦人科病院と医院があります。

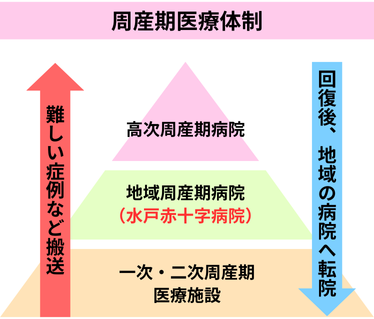

その中でも周産期の管理が非常に難しい症例を受け入れる「高次周産期病院」と、その病院を支える役割を担う「地域周産期病院」、その他の一次医療機関があります。これらの病院やクリニックが連携して妊婦さんの診療が行われています。つまり、医療圏全体が「チーム」になっているのです。

Q 水戸赤十字病院は、その中ではどのような役割の施設に該当するのでしょうか?

当院は「地域周産期病院」にあたり、産婦人科や小児科が連携し、周産期に関わる診療を行っています。

週に1度、小児科の医師と情報を共有し、新生児が出生した直後もすぐに対応できる体制を整えています。また、麻酔科や泌尿器科、内科の医師とも必要に応じて情報共有し診療を行う体制があります。各専門分野の医師の支えがあり非常に心強く、連携体制が整えられている病院だと思っています。

Q 産婦人科内で工夫していることなどありますか?

医師が集まり、必要となる知識の共有を目的に勉強会を年に2回程度開催しています。特に周産期学会で得た新しい知識の共有をしています。

また、日々の診療で経験した症例についても随時振り返り、一度経験した症例から確実に学び、吸収できる環境を整えています。

Q スタッフとの勉強会とは具体的にどのようなことをしているのですか?

助産師や看護師とは月に1回程度の頻度でシミュレーション勉強会を開催しており、新生児の急変時対応などの勉強会を行っています。新生児の対応は、出生後直後の対応が非常に重要です。実際の現場では、緊迫した状況で冷静さを失い、頭の中が真っ白になってしまうことも少なくありません。その時にも落ち着いて行動できるように勉強会を行うようにしています。

Q 事前にしっかり準備しておく必要があるのですね。

周産期医療は、医療従事者全体が同じ方向を見据え、日々の修練を積み重ねていくことが求められる医療であると感じています。

医師や、助産師などすべてのスタッフが技術や知識を学び積み重ねていくことで、妊婦さんや生まれてくる赤ちゃんが元気に退院し、幸せな家族を築くサポートができると思っています。

Q 水戸赤十字病院の産婦人科・周産期医療について、今後の目標や展望などがあれば教えてください。

今後、分娩自体が保険診療の対象となることが決まっており、その一環として当院では、2025年12月から無痛分娩を開始することになりました。また、帝王切開瘢痕症という帝王切開後にできる傷跡の疾患についての概念が2024年3月に国際的に認められました。当院では、この疾患の治療だけでなく、予防も必要と考え、帝王切開の手術方法を見直しています。

現状維持でなく、常に新しいこと、産婦人科をご利用する方にとって最善の医療を提供できるように努めてまいります。

当記事は、令和7年1月31日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。