医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

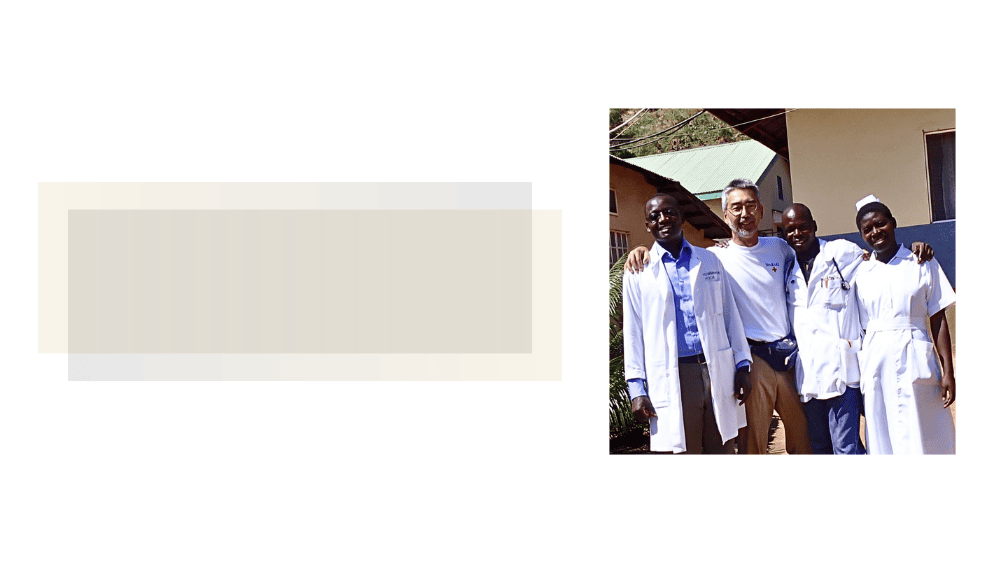

第29回は、捨田利 副院長に「ウガンダでの海外救援活動」についてインタビューしました。

Q 捨田利先生は、外科治療を専門にされていますが、2012年から2013年にかけてアフリカのウガンダでも勤務されていたそうですね。ウガンダではどのような活動をされていたのですか?

日本赤十字社の国際救援事業の一環として、2012年から2013年にかけて、アフリカのウガンダ北部にあるアンボロソリ医師記念病院に4カ月間滞在し、病院支援活動を行っていました。

当時、ウガンダの医師数は全土で3,000人余りと非常に少なく、ほとんどが首都に集中していました。人口1,000人当たりの医師数は0.117人で、日本の20分の1程度です。 医師の絶対数が少ないうえ、経験を積んだ上級医の多くが先進国に行く傾向があるため、指導ができる医師も不足していました。

そこで、日本赤十字がウガンダ赤十字に協力し、上級医を派遣して研修医の指導を行うことになりました。このプロジェクトは、大阪赤十字病院の先生が立ち上げたプロジェクトで、私の場合は、2か月ずつ二人の研修医とともに医療活動を行い、指導を担当しました。

印象に残ったエピソードとして、ある日、現地の方から、「アホよ、まて。」と言われたことがありました。大阪の先生が教えた大阪弁と思っていたのですが、現地のアチョリ語で「とてもありがとう」という意味だったのです。偶然の一致ですが、とても印象に残っています。

Q 現地では、どのような患者さまが多かったのでしょうか。

現地では、ほとんどの疾患が良性のものでした。がんなどの悪性疾患は少なく、症状がないと医療の対象になりません。

まず多かったのは、外傷です。交通事故と暴力によるケガが多く、木から落ちて骨折するケースもありました。

次に多かったのは、感染症です。不衛生な生活環境や裸足で歩くこと原因で、体中に膿ができていました。皮下の浅いところにできたものから、骨髄炎のように深部にまで感染が及ぶ場合もありました。これらの膿の溜まりを「膿瘍」といいます。膿瘍を切開し排膿する処置が日常的に行われていました。

腹部(消化器など)外科領域では、鼠径ヘルニアと腸閉塞が多く見られました。鼠径ヘルニア、いわゆる脱腸は、足の付け根が膨らむ病気で、肌の色が濃い人ほど罹患率が高い疾患です。腸閉塞は、腸管の捻転によるものが多く見られました。

途上国では、内科や産婦人科、小児科以外はすべて外科に来ます。日本であれば、耳鼻科、眼科、歯科、形成外科、呼吸器外科、小児外科が扱うような疾患も外科でカバーする必要がありました。

Q 特徴的な病気や印象に残った症例はありましたか?

外傷といってもさまざまなケースがあり、槍で刺されたり、動物に咬まれたりする例もあります。蛇に咬まれ毒が入り組織が壊死してしまうこともありました。中には人に咬まれ、耳を咬み千切られるという傷害もありました。これは男女関係のもつれが原因だったようです。

また、現地ではてんかんの患者さまが比較的多い印象でした。てんかんは突然意識を失う病気です。生活環境が焚火のそばなど危険な状況にあるため、倒れて手や体などの広範囲に深いやけどを負ってしまうことがあります。こうした場合、皮膚移植が必要になります。広範囲の皮膚移植は、長期の入院が必要となり、手術も複数回に及ぶことが多いため、患者さまだけでなく医療チームにとっても負担の大きい治療となります。

Q ウガンダで診療された際、日本人との違いを感じた点はありますか?

人の体のつくりは国が変わっても基本的に同じです。そのため、診断や治療方針といった医学の考え方は、世界共通です。新型コロナウイルスのワクチンや治療薬が世界で共有されたように医学は同じ知識と考え方に基づいています。ただ、疾患の頻度や、治療の特徴には違いがあります。

たとえば、黒色の皮膚は黒いだけでなく非常に薄く、メスで軽くなでる程度でも切開できます。一方で治癒はとても早く、手術創の感染も起こりにくい印象です。逆に白色の皮膚は厚く、しっかりとメスを入れる必要があります。日本人はその中間といった印象です。

また、色素による違いもあります。日本人は炎天下に肌を数時間さらされると赤みや水ぶくれになったりしますが、現地の方々は強い日差しに長時間当たっていても、暑さを感じるだけで、肌に変化は見られません。

Q 滞在中の治療で、大変だったことやご苦労された点などあれば教えてください。

現地は、設備は整っていないため、さまざまな苦労がありました。手術室にはエアコンがなく、非常に暑い環境です。さらに、エイズをはじめとした感染症の患者さまが多いため、手術では厳重な感染対策が必要でした。清潔な手術衣の下に防護用のエプロンをし、長靴を履く必要があるため、そのため多量に汗をかき脱水になりやすい状況でした。手術室の更衣室に水を準備し、手術の合間に飲んでいました。

また、手術器具についても、先端が欠けていたり曲がっていたりして使いづらいものが多くありました。日本では電気メスが一般的ですが、現地では電気メスがあっても動かないことがあったり、停電も頻繁に起こるため、安定して使用できないこともありました。

Q ウガンダと日本の食料事情の違いを教えてください。

食材の面で大きな違いは、鳥や豚、ヤギを生きているまま購入するという点です。 家に持ち帰って自分たちで捌きます。

そのため、動物に対する感覚が日本人とは少し違います。 彼らは動物を見ると「美味しそう」、「美味しくなさそう」と味で評価します。

日本でも水族館なら魚を見て「美味しそう」とかいう冗談はありますが、彼らの場合は哺乳類も含め生きている姿から食卓に並ぶまでが生活の中でつながっている、という印象を受けました。

Q ウガンダで文化の違いを感じたエピソードがあれば教えてください。

肌の色に対する文化的な感覚について印象的でした。

日本では、物語や宗教画などの影響で「天使は白」、「悪魔は黒」というイメージがあると思います。もちろん現実とは関係ありません。

一方で、ウガンダでは逆の場面を経験しました。現地の人々は基本的に肌の色が濃いのですが、白い肌の人を「ムズング」と呼び、特に小さな子どもは最初はとても警戒することがあります。私が近づくだけで、とても怖がって泣き出してします子どももいました。

普段見慣れない外見に対する、素直な反応だったのだと思います。

Q 海外救援活動を経験は、現在の医療現場でどのようなかたちで役立っていますか。

いろいろな体験を通して、何が本質的に重要なのかが分かるようになったと感じています。見た目や小手先のやり方は、状況によって変わるものですが、本質的に大切なことは変わりません。経験を通して、その本質を見極める目が養われたと思います。

また、設備や環境が十分でない中で治療を行うことで、柔軟に対応する力も身につきました。電気メスが使えない、器具が壊れているといった状況でも、限られた資源の中で最善の手術を行う必要がありました。こうした経験は、現在の医療現場でも非常に役立っています。

当記事は、令和5年7月7日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。