医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

第28回は、三村 臨床検査技師に「病理検査」についてインタビューしました。

Q 病理検査について教えてください。

病理検査を大きく分けると、組織診・細胞診・迅速診断に分けられます。

病理検査というと組織診を指すことが多いです。当院では2022年度に、組織診を約5,000件、細胞診を約6,000件、迅速診断を約300件実施しました。病理検査の件数は手術件数と比例しますので、手術件数が多いほど病理検査数も多くなります。

Q 水戸日赤での手術実績を教えてください。

全手術件数は、約4,700件です(2022年度実績)。そのうち、悪性腫瘍の手術件数は1,000件を超えています。また、全身麻酔下での手術の件数は約1,700件、うち腹腔鏡下手術は約700件実施されています。腹腔鏡下手術にはロボット手術も含まれています。

早期胃がんの症例では内視鏡を用いて、病変を剥離して切除する「内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)」も多く実施されています。

Q 手術を実施した患者さまの男女比は、どのような傾向が見られますか?

当院では女性の手術件数が多いのが特色です。特に乳腺や婦人科腫瘍の手術件数が多いです。婦人科腫瘍の手術は、傷口の目立たない腹腔鏡下手術が多く、婦人科では約7割近くを占めています。

Q 病理検査は具体的にどのように検査を進めるのでしょうか。

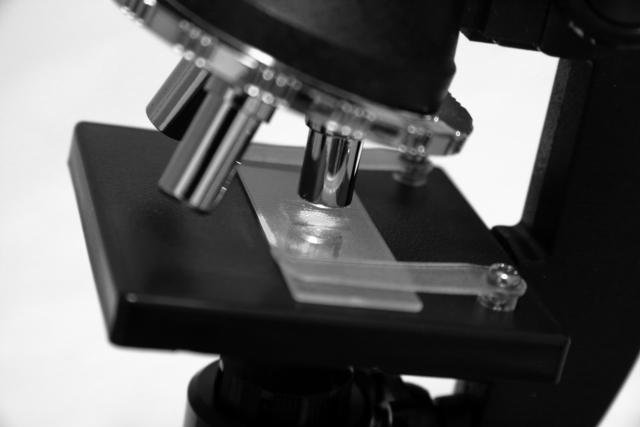

組織診は、手術材料(手術で摘出した組織)や内視鏡で採取した検体を顕微鏡で観察し、細胞の状態を確認し、良性腫瘍か悪性腫瘍かを診断する検査です。

採取した検体を「10%中性緩衝ホルマリン」という液体に入れて固定します。これは、細胞が変性しないように防腐剤に入れるイメージです。その後、パラフィン(ロウソクのロウ)で固めることで最長15年間保管が可能となります。次に固めた組織を「薄切」という方法で非常に薄く細胞を切り、染色をして顕微鏡で観察します。悪性腫瘍の手術材料は、顕微鏡を用いてがん細胞の広がりを詳細に確認します。

一方、細胞診は体への負担が少ない検査です。綿棒や針、ブラシなどを使用して病変を擦って細胞を採取する検査です。採取後、組織診と同じように染色して、顕微鏡で観察し、悪性細胞などの有無をチェックします。

これらの検査は、通常約4~7日程度で結果が出ます。さらに詳しい検査が必要な場合は、2週間程かかる場合もあります。

Q 迅速診断という病理検査についても教えてください。

迅速診断は手術中に行う病理検査です。およそ30分~1時間程度で結果を報告します。

たとえば、手術中に良性か悪性かを診断し、それによって手術の手法や切除範囲を決定する際に用いられます。また、病変が適切に切除されているのか確認する目的でも実施されます。

Q 病理検査に携わり感じていることはありますか?

検診の必要性を強く実感しています。早期発見・早期治療が何よりも大切です。良性疾患であっても、腫瘍が大きくなると手術の負担が増してしまいます。悪性疾患の場合は、命にかかわることになりますが、早期に発見できれば病変部のみを切除することが可能です。

特に、産婦人科領域では妊孕性(妊娠する力)にも関わるため、検診の重要性をしっかりと伝えていきたいと思っています。

近年では、学校教育においても検診の大切さを学ぶ機会が増えており、若い世代にも意識が広がってきています。

Q 今後の展望についても聞かせてください。

現在は、病理検体を使い遺伝子検査も可能になっています。今後は薬剤の選択にも積極的に活用されてくると考えられます。患者さまに最良の情報提供ができるよう、今後も体制を整えてまいります。

当記事は、令和5年6月16日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。