医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

第15回は、救急科 鈴木医師に「災害救護」についてインタビューしました。

Q 近年、地震や水害などが頻発していますが、水戸赤十字病院ではどのような災害救護活動に取り組んでいますか。

当院は、1997年に茨城県の災害拠点病院に指定されました。災害拠点病院とは、災害時に被災者を受け入れ、地域の医療機関を支援する機能を持つ病院です。

災害に備え救護訓練や研修などを実施し、救護活動に必要な技術と迅速な行動力の育成に努めています。また、災害派遣医療チームのDMATも備えています。

2024年 1月1日に発生した能登半島地震では、石川県輪島市や珠洲市にDMATや災害コーディネートチーム、救護班、こころのケア要員を派遣し、被災した方々の救護活動に全力で取り組みました。

Q 能登半島地震の当時の被災地の状況や、実際の活動状況を具体的に教えてください。

震度7の揺れは想像をはるかに超えるものであり、家屋の倒壊が広範囲に及んでいました。さらに交通インフラが壊滅的な被害をうけたことにより、復興のための車両や人の動きが制限されました。また、特に水道の復旧が遅れたことが今回の災害の特徴として挙げられると思います。

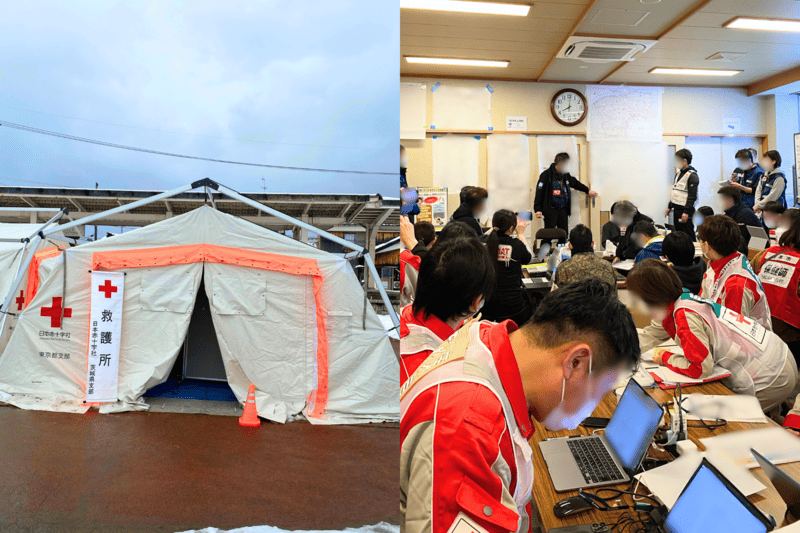

日本赤十字社の災害支援は災害医療コーディネートチームが中心となり、医療救護活動や救援物資の配布を行うとともに、支援者への心のケアなどにも携わりました。珠洲市においては、赤十字のテントを利用した救護所の設置も実施しました。

Q 避難所の問題点など感じたことはありますか。

真冬の時期であったため、寒さ対策やインフルエンザや新型コロナウイルスなどの感染症の対策に細心の注意を払いました。また、日本の避難所の大きな問題点として、トイレと食事、寝る場所の問題が以前より指摘され、「トイレ・キッチン・ベッド」ということでTKB問題ともいわれています。下水道が使えない中でのトイレの運用方法や、暖かい食事の提供方法、そして床での雑魚寝を避けるための睡眠環境の整備などが重要な課題となりました。

Q 避難所のTKB問題、詳しく教えてください。

まず、トイレが使えないと水分摂取や食事を控えてしまうことにつながり、さまざまな体の不調の原因になります。また、非常食などのバランスの悪い食事が続くと、ビタミン不足や栄養の偏りによるからだの不調が生じる可能性があります。

そして広いスペースの避難所などでの雑魚寝は、プライバシーの確保が難しく、精神的なストレスの原因になったり、ほこりなどの問題により呼吸器疾患が増えたりします。

つまり災害時の避難所生活は、健康状態の悪化を招く可能性が高くなります。そこで長期間に渡る避難所生活でも、ストレスの少ない避難生活を送るため環境を整える工夫が必要です。トイレ問題はなかなか難しい課題ですが、凝固剤を使い一回ごとに排せつ物を処理する工夫をしたり、最近では自走式のトイレカーを配備している自治体もあります。実際に珠洲市の健康増進センターには、南あわじ市から水洗トイレカーが派遣され、支援活動を行う私たちも大変助かりました。

避難所においては、パーティションや段ボールベッドを配置したりして環境の整備が行われました。また、温かい食事の提供については、物流の復旧と他の地方自治体やボランティアの協力が重要な役割を果たしました。

Q 日頃の備えでできる対策を教えてください。

危険な場所や避難場所などを示したハザードマップの確認をしておくことが大切です。そして日頃から災害に備えておくことが大事だと思います。各ご家庭において、最低でも3日分、可能であれば1週間分程度の水分と食事を備蓄しておくことが望ましいです。

備蓄の仕方としてローリングストックという方法をお勧めします。普段の食品を少し多めに買い置きし、使ったら使った分だけ新しく買い足していくというように、常に一定量の食料が備蓄されている状態を保つ方法です。

また、災害時に持ち出すものの中にカセットコンロを用意しておくと自分で温かい食事の調理が可能となり便利です。最近ではソロキャンプなども流行っているので、災害時の調理を自分で行う力を身につけておくことも、いざというときに役立つかもしれません。 日頃から防災意識を高めて、いつ災害が起きても対応できるよう備えましょう。

当記事は、令和7年1月17日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。