医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

第13回は、下村 臨床検査技師に「血液型」についてインタビューしました。

Q 血液型は、医療の現場だけではなく、血液型占いや性格診断などさまざまな場面で使われていますが、そもそも血液型とはなんのためにあるのでしょうか。

血液型とは、赤血球の表面にある抗原によって分類される血液の種類です。ヒトの赤血球膜には、400種以上の赤血球抗原が存在し、それぞれに反応する特異的な抗体によって、赤血球同士がくっついたり、赤血球が溶けだしたりしてしまうことがあります。

そのため輸血のとき最も大切なのが、ABO式血液型とRh式血液型の2つの血液型です。輸血の際は、この2つの型が一致する血液を選びます。ABO血液型を誤って輸血してしまうと、赤血球は破壊され、発熱などの軽い症状から急性腎不全のような重篤な副作用まで引き起こし、生命に関わる危険もあります。そのため血液型は、医療の現場において大変重要なものです。

Q 血液、輸血の歴史について教えてください。

血液は生命の根源であるとされ、古代エジプトやローマの時代から、ヒトや動物の血液が若返りや病気回復の妙薬として利用されてきました。1667年にはフランスで動物の血液を人間に輸血する実験が行われましたが、患者が死亡するなどの事例が発生したことから、輸血は禁止されることになりました。

その後、輸血に関する研究や実験は停滞しましたが、1827年にイギリスでジェームズ・ブランデル博士が初めて人間から人間への輸血を成功させました。しかし当時は、医療技術や血液型の知識が不十分だったため、成功率は極めて低く、拒絶反応や感染症など合併症に苦しんだとされています。

そして1900年には、オーストリアの病理学者カール・ラントシュタイナーが、他人同士の血液を混ぜると赤血球が互いに結びついて塊を作る現象を発見しました。これがABO血液型の発見につながり血液型の不適合による死亡事故の減少や、輸血の安全性向上に大きく貢献したとされています。

Q 血液型の検査方法を教えてください。

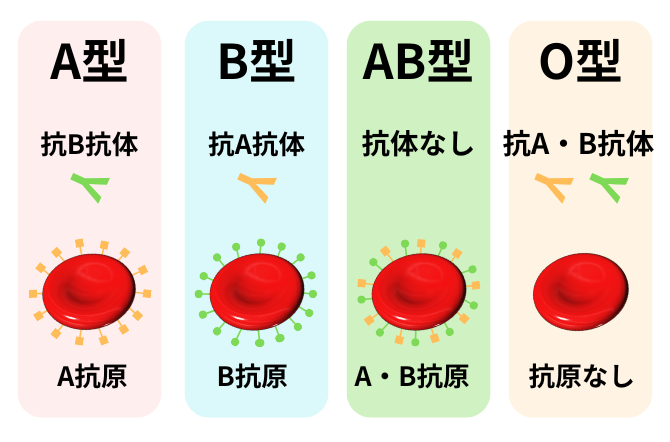

血液型は、主に赤血球表面の抗原と血漿中の抗体の組み合わせによって決定されます。人間の血液型の一般的な分類には「ABO式血液型」と「Rh式血液型」の2つがあります。ABO式血液型では、血液はA型、B型、O型、AB型の4種類に分類されます。赤血球上には、A型はA抗原、B型はB抗原、AB型はA抗原とB抗原がありますが、O型にはどちらの抗原も存在しません。一方、血漿中の抗体は、A型には抗B抗体、B型には抗A抗体、O型は抗A抗体と抗B抗体が存在しますが、AB型はどちらの抗体も存在しません。

この分類を調べるため、赤血球上の抗原を調べる「オモテ検査」と、血漿中の抗体を調べる「ウラ検査」を組み合わせて判定を行います。

Q 安全な輸血のために、ほかにはどのような検査を行っていますか。

輸血を行う際には、血液型の確認に加え、「不規則抗体検査」という重要な検査も実施されます。ヒトの赤血球には、ABO血液型やRh血液型以外にもたくさんの種類の血液型があり、全く同じ血液型の血液を輸血することは、ほとんど不可能です。

妊娠や過去の輸血などにより、自分とは異なる血液が身体の中に入ると、その血液に反応する抗体がつくられることがあり、これを不規則抗体と呼びます。患者さまの血液中に不規則抗体があると、輸血で副作用が起こることがあるため、不規則抗体の有無を事前に検査します。

さらに、輸血前には、交差適合試験(クロスマッチ試験)という患者さまの血液と実際に使用する輸血用血液の適合性を確かめる検査を行います。これらの検査をして適合した血液が患者さまへと輸血されます。

当院では、血液型・不規則抗体・クロスマッチのすべての検査が実施できるので、患者さまに速やかな輸血をすることが可能です。

Q 血液型の割合を教えてください。

日本人の血液型の割合は、A型が約40%、B型が約20%、O型が約30%、AB型が約10%です。

一方世界では、人種や地域によって異なり、ある地域ではA型が約40%、B型が約10%、O型が約45%、AB型が約5%とされています。また別の地域では、A型が約30%、B型が約20%、O型が約50%、AB型が約5%とされており、血液型の割合はさまざまです。

Q なぜ「C型」という血液型はないのでしょうか。

血液型が発見された当時は、A型、B型、C型の3種類に分類され、さらに翌年にAB型が追加されました。しかし、「C型」は次第に「O型」と呼ばれるようになり、その後もさまざまな命名法が提唱されましたが、混乱を避けるために現在では【A・B・O・AB】の表記を国際的に使用するようになりました。

Q 「まれな血液型」というのは、どれくらいの種類があるのでしょうか。

まれな血液型とは、出現頻度がおおむね1%以下であり、輸血の際、その血液の確保に支障を来す恐れがある血液型を言います。

たとえば、Rh血液型では、日本人のRhD陰性の頻度は0.5%程度ですが、対してヨーロッパ系の人々では15%程度とされており、それと比べると日本人におけるRhD陰性の頻度は非常に低いことがわかります。日本では現在は、20種類以上のまれな血液型が登録されています。

当記事は、令和7年1月3日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。