医療メディア水戸赤十字病院の今日もおだいじに

医療や病院にまつわる"ちょっと気になる耳寄り情報"を掲載していきます。

第23回は、野澤 院長に「泌尿器科」についてインタビューしました。

Q 泌尿器科とはどんな診療科ですか?

泌尿器科は尿の生成・排尿などに関わる臓器や男性生殖器の疾患を専門に診る診療科で、主に以下のような病気を扱っています。

- 感染症:膀胱炎、腎盂腎炎、前立腺炎など

- 排尿障害:前立腺肥大症、過活動膀胱、尿失禁など

- 良性疾患:尿路結石など

- 悪性腫瘍(がん):腎がん(腎細胞がん)、腎盂がん、尿管がん、膀胱がん、前立腺がん、精巣がんなど

男性の場合は、前立腺に関する疾患が多く、特に前立腺肥大症は、高齢男性の代表的な病気のひとつです。女性の場合は、膀胱炎や尿失禁といった疾患が多くなっています。また、腎臓結石は男性女性問わず比較的よく見られる疾患です。

Q 男性のがんの中でも多いとされる、前立腺がんについて詳しく教えてください。

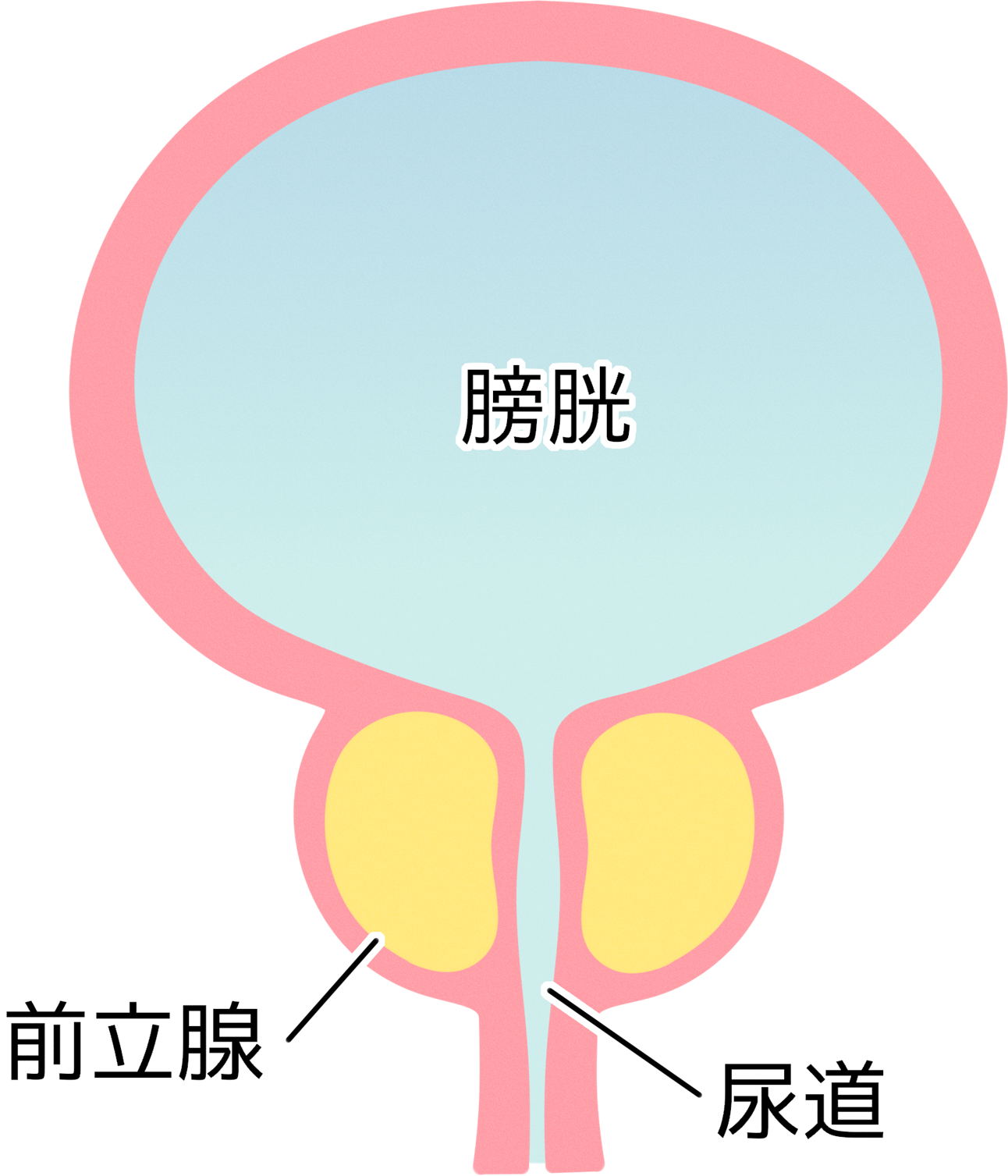

前立腺がんは男性特有のがんで、特に高齢の男性に比較的多くみられます。 まず前立腺とは、膀胱の出口付近に位置している「くるみの実」のような形をしている臓器です。この前立腺にできるがんが前立腺がんです。前立腺に多い疾患として前立腺肥大症がありますが、前立腺がんとは基本的には別の疾患です。前立腺がんは、もともと欧米人に多くアジア人には少ない傾向にありました。しかし、最近は日本でも高齢の男性を中心に非常に増加しています。

Q 日本ではどのくらいの方が前立腺がんと診断されているのでしょうか。

2021年のデータによると、日本全国で年間95,584人が前立腺がんと診断されています。これは日本人男性のがんの中で最も多いがんです。診断数は多いのですが、前立腺がんによる死亡者数はそれほど多くありません。2023年のデータによると前立腺がんによる死亡者数は13,439人で、男性のがん死亡者数の中で第6位となっています。

Q 死亡者数が比較的少ないのは理由があるのでしょうか。

前立腺がんは、高齢化や食生活の欧米化、家族歴、遺伝的要因、加齢によるホルモンバランスの変化などが関係していると考えられています。 前立腺がんは、進行が比較的遅く、初期の前立腺がんは無症状で自覚症状がないことが多いです。そのため早期発見がとても重要です。早期に発見されれば、治療の効果も高くなることが一因と考えられます。

Q 早期発見をするために何か方法はありますか。

早期発見のためには、PSA検査(前立腺特異抗原)という血液検査が有効です。この検査は、前立腺がんの可能性を示す数値を測定し、異常があれば精密検査を行います。50歳を過ぎたら、定期的にPSA検査を受けることをおすすめします。PSA検査は、医療機関や人間ドック、職場の健康診断や自治体のがん検診など任意で受けることができます。

Q 前立腺がんの治療法を教えてください。

前立腺がんにはいくつか治療法があり、年齢やがんの場所、患者さまの体調や病歴などさまざまな状況を総合的に判断し、治療方針を決めていきます。治療法としては、手術、放射線治療、内分泌治療、抗がん剤治療、遺伝子治療などがあります。 検査の結果、治療をしなくても問題がない場合には、治療をせずに経過観察で様子をみることもあります。最近では、ロボット支援手術が年々増加しています。

Q ロボット支援手術について教えてください。

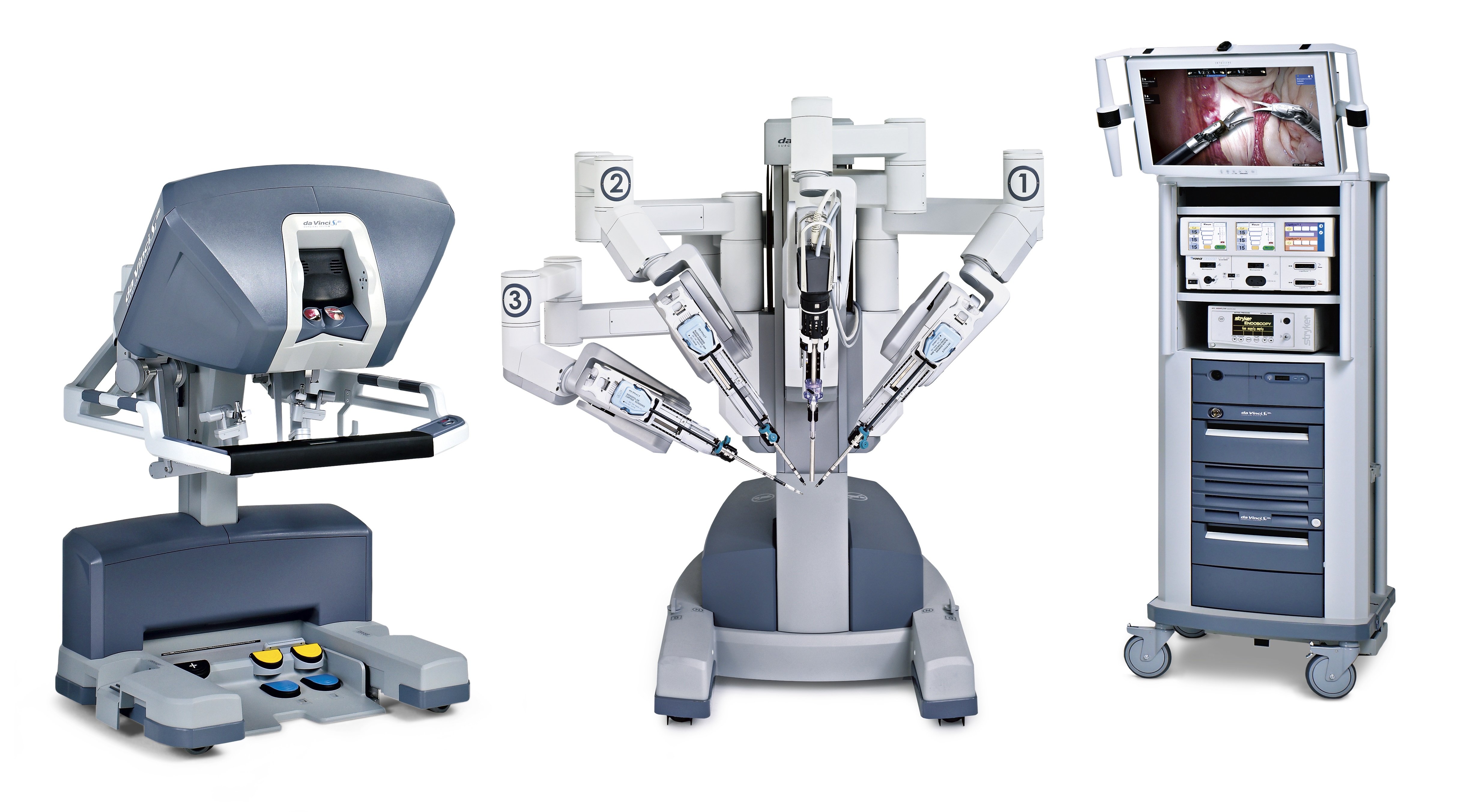

ダビンチ手術(ロボット支援手術)は、傷口が小さく、出血が抑えられるため回復が早いのが大きな特徴です。特に前立腺がんは高齢の方が多く、体の負担が少なく、早く日常生活に戻れる治療が求められます。身体の負担が少ない手術を提供することは、患者さまには大きなメリットになります。 2024年12月に日本で初めて最新のロボット支援手術システム、ダビンチ5が正式公開されました。従来のモデルは、手術動画でしかデータを得られることができませんでしたが、ダビンチ5は、手術のデジタル化と直感化を目指して設計されており、3D動画や力のデータを用いてより直感的に操作できるようになっています。さらに、手術中の鉗子の力を感知することができます。操作性も向上し手術教育や事故防止にも役立つことが期待されています。 自動車がある程度自動運転が可能なのであれば、手術用ロボットで手術の自動化も十分に考えられると思います。今後もデジタル化に向けた動きが進み、ロボット支援手術を大きく変えていくと思います。さまざまな課題はありますが、手術の自動化が実現される未来も近いかもしれません。

当記事は、令和5年3月28日のLuckyFM茨城放送「水戸赤十字病院の今日もおだいじに」をもとに制作しています。